猫の甲状腺機能亢進症について|シニア猫に多いホルモン疾患

2025年2月

愛猫がよく食べているのに体重が減ってきた、やけに元気すぎると感じることはありませんか?

シニアの猫に多発する「甲状腺機能亢進症」は、このような症状が現れる疾患です。この病気では代謝機能が異常に活発化し、心臓や腎臓に負担をかけ、深刻な合併症を引き起こすことがあります。

しかし、早期に発見し、適切な治療を行うことで症状を管理し、愛猫が快適に暮らせるようにサポートすることが可能です。

今回は、猫の甲状腺機能亢進症について、その特徴や治療法、ご家庭で気をつけるポイントを解説します。

甲状腺機能亢進症とは?

シニアの猫に多く見られるホルモンの病気です。喉の辺りにある甲状腺が、甲状腺ホルモンを過剰に分泌しすぎることで発症します。

日本での発症率は、8歳以上で8.9%、10歳以上で10.7%と報告されています。

甲状腺ホルモンが心臓のはたらきを刺激しすぎることにより、高血圧や心筋症などの合併症を引き起こし、特に多く見られるのが「肥大型心筋症」です。これが進行すると心不全や血栓による麻痺などの深刻な状態に至るおそれがあります。

そのため、この疾患では早期発見により合併症の発症を未然に防ぐことがとても大切です。

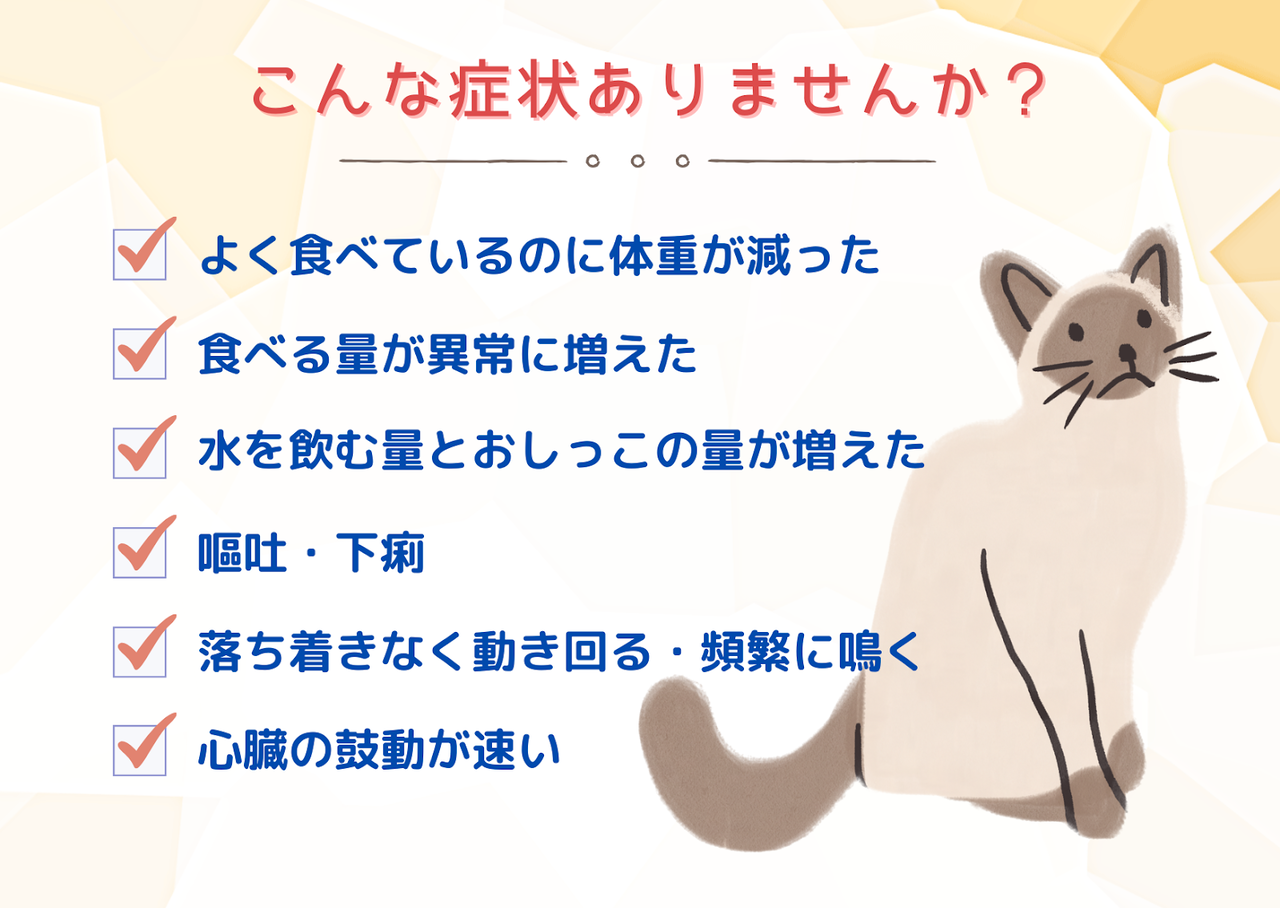

症状

甲状腺機能亢進症の主な症状は以下の通りです。

- 体重減少:食欲が増しているのに体重が減少する。

- 多食:食べる量が異常に増える。

- 多飲多尿:よく飲み、よく排泄するようになる。リストアイテム4

- 嘔吐下痢:消化器系に異常が現れる。

- 活動過多:落ち着きなく動き回り、頻繁に鳴くようになる。怒りっぽくなる。

- 心拍数の増加:心臓の鼓動が速く感じられる。

- 肝酵素の上昇:ホルモン過剰により肝障害が生じる。

これらの症状は、嘔吐や下痢以外ではむしろ元気そうに見えることが多いため、病気に気づかれにくいのが特徴です。特にシニア猫の場合、体重が減っても加齢のせいと思われがちなので注意が必要といえます。

原因

甲状腺機能亢進症の主な原因は、甲状腺が過形成(大きくなる)を起こすことで、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることです。しかし、なぜこれらの変化が起きるのかについては、現時点では明確に解明されていません。

稀ではありますが、悪性の甲状腺癌が関与するケースもあります。また、一部の猫では、遺伝的な要因や生活環境が関与している可能性が指摘されていますが、これも研究段階の仮説にとどまっています。

雌雄差や好発品種に関する明確な報告は少なく、フードの種類・品質や内分泌攪乱物質との関連性も示唆されていますが、現時点では確定的な証拠はありません。そのため、甲状腺機能亢進症の発症を確実に防ぐ方法は、まだ明らかになっていません。

診断方法

甲状腺機能亢進症の診断には、以下のような複数の方法が用いられます。これらを組み合わせて、正確な診断を行います。

身体検査

ほとんど全ての症例で体重や筋肉量の減少、被毛の質の低下(粗剛化)が認められます。

また、聴診では頻脈や頻脈性不整脈が確認されることが多く、呼吸が荒くなる(パンティング)症状が見られる場合もあります。

これらの所見から、甲状腺機能亢進症を疑い、検査を進めるケースが一般的です。

触診

首周りを触診し、甲状腺の肥大や異常な腫れを確認します。甲状腺機能亢進症の猫では、甲状腺が通常よりも大きくなっていることが多いため、触診によって約半数の症例でその変化を確認できることがあります。

血液検査

確定診断には血液検査が不可欠です。甲状腺ホルモン(T4)の濃度を測定し、その数値が基準値を超えていれば、甲状腺機能亢進症と診断されます。

また、甲状腺機能亢進症は肝臓や腎臓にも影響を及ぼすため、特に慢性腎臓病との関連(後述)を考慮し、一般血液生化学検査もあわせて実施します。

超音波検査

甲状腺の形状や腫瘍の有無をより詳細に調べるため、超音波検査が行われることがあります。この検査により、甲状腺の状態をより詳しく確認できます。

追加の検査

甲状腺機能亢進症は、心血管や視覚器官に合併症を引き起こすことがあります。そのため、必要に応じて以下の検査が行われることもあります。

・血圧測定:高血圧の有無を調べる。

・X線検査および心臓超音波検査:心臓の状態や心筋の肥大を確認する。

・眼科検査:眼底出血や網膜剥離などの視覚障害がないかを確認する。

これらの検査を組み合わせることで、甲状腺機能亢進症を正確に診断するとともに、併発しているおそれがある病気も早期に発見できます。

治療方法

治療には主に内科療法が選ばれます。

外科療法(甲状腺摘出)は、高齢での発症が多いことに加え、心疾患や腎疾患を併発しているケースが多いため、リスクが高く慎重な判断が求められます。

内科療法

抗甲状腺薬の服用

甲状腺ホルモンの分泌を抑える薬を投与します。甲状腺機能亢進症の内科治療は完治を目指すものではなく症状やホルモン値をコントロールするために行います。

そのため、生涯にわたり薬を継続する必要があります。ホルモン値を定期的にモニタリングし、必要に応じて薬の量を調整します。

食事療法

甲状腺ホルモンの材料となるヨウ素を制限した特別療法食(ヒルズ:Y/D)を与えます。Y/Dにはドライタイプとウェットタイプがあり、猫の好みに合わせて選べます。ただし、ヨウ素制限が重要となるため、療法食以外のフードやおやつ、トッピングなどはほぼすべて与えることができません。

腎臓への影響に関する誤解

「甲状腺機能亢進症の治療を始めると腎臓病が悪化する」という話がありますが、これは正確とはいえません。

腎臓病の指標であるBUNやCREは、甲状腺機能亢進症の影響で腎血流量が増加することで、一時的に低く出ることがあります(慢性腎臓病がマスクされる)。しかし、治療によって血流が正常に戻ると、実際の腎臓病の状態が明らかになることがあります。

猫が甲状腺機能亢進症と診断された時点で、慢性腎臓病が隠れている確率は20~40%ともいわれています。治療そのものが腎臓に悪影響を与えるわけではなく、治療によって血流が正常に戻ることで、もともと隠れていた腎臓病の状態が明らかになる場合があります。

外科手術

合併症が少なく、比較的若齢で発症した場合は、外科的切除によって根治できる可能性があります。しかし高齢での発症が多いため、麻酔のリスクが高まり、特に心疾患や腎疾患を併発している場合は慎重な判断が必要です。

また、両側の甲状腺を切除した場合、甲状腺機能低下症を引き起こす可能性があるため、術後は甲状腺ホルモン剤の補充療法が必要になります。

予防法やご家庭での注意点

愛猫の健康を守るためには、日常的な健康管理や早期発見のための行動がカギとなります。特に症状の見逃しを防ぐために、次のポイントを意識しましょう。

定期的な健康診断

甲状腺ホルモン値の測定を含む定期的な検診を受けましょう。

早期受診

体重の減少や多飲多尿、性格の変化などの症状が見られたら、元気そうに見えても早めに動物病院で診察を受けることが大切です。

まとめ

猫の甲状腺機能亢進症は、症状が現れても元気に見えることが多いため見逃されがちですが、早期発見が重要な病気です。特に心筋症の予防と管理が重要なポイントとなります。

健康診断や血液検査を定期的に受けることで早期発見につながり、適切な治療を行えば症状を管理しながら良好な予後を辿ることが可能です。

体重減少や飲水量の増加、性格の変化など、小さな変化も見逃さず、なにか気になることがあれば早めに動物病院にご相談ください。

■関連記事はこちらです

神奈川県相模原市を中心に大切なご家族の診療を行う

かやま動物病院