室内飼いでも必要?|猫のワクチン接種の種類とスケジュールを解説

2025年2月

愛猫の健康を守るためには、ワクチン接種がとても大切です。ワクチンを接種することで免疫がつき、感染症を未然に防ぐことができます。その結果、愛猫が毎日を安心して過ごせるようになります。

たとえ完全に室内で生活している猫であっても、感染症のリスクをゼロにすることは難しいため、適切なタイミングでのワクチン接種が推奨されています。

今回は、猫のワクチンの種類や、それぞれで予防できる病気、そして接種のタイミングや注意点について解説します。

ワクチン接種の大切さ

ワクチンは、感染症を予防するために病原体の毒性を無くしたり弱めたりして作られた製剤です。

ワクチンを接種することで、猫の体にあらかじめ免疫が作られ、病原体が体内に侵入してもすぐに撃退できるようになります。その結果、病気の発症を防ぐことができます。

猫のワクチンについて

猫のワクチンにはいくつかの種類があり、それぞれ予防できる病気が異なります。愛猫の健康や生活環境に合わせて、適切なワクチンを選びましょう。

当院では、猫3種混合ワクチン、猫5種混合ワクチンを取り扱っております。

各ワクチンで予防できる病気

3種混合ワクチン

- 猫伝染性鼻気管炎

- 猫カリシウイルス感染症

- 猫パルボウイルス感染症

4種混合ワクチン

- 3種混合ワクチン

- 猫白血病ウイルス感染症

5種混合ワクチン

- 4種混合ワクチン

- クラミジア病

猫エイズワクチン

- 猫免疫不全ウイルス感染症(通称:猫エイズ)

また、2025年1月現在、国内で唯一の正規の猫エイズワクチンが終売となっています。猫エイズに関する予防方法やケアについて心配な点があれば、獣医師に相談してみましょう。

病気ごとの特徴

猫伝染性鼻気管炎

猫ヘルペスウイルスの感染によって起こる病気で、「猫風邪」とも呼ばれます。主な症状はくしゃみ、鼻水、結膜炎など、風邪に似た症状が多く見られます。

猫カリシウイルス感染症

猫伝染性鼻気管炎と並び、「猫風邪」と呼ばれる病気です。体力が低下した猫がかかりやすく、発熱やくしゃみが主な症状として現れます。さらに、口内や舌に潰瘍や水疱ができることもあります。

重症化すると肺炎に進行することもあるため注意が必要です。

クラミジア病

クラミジアに感染すると、結膜炎や鼻炎など風邪のような症状が現れます。猫伝染性鼻気管炎や猫カリシウイルス感染症と同じく、「猫風邪」と総称される病気のひとつです。

猫パルボウイルス感染症

「猫汎白血球減少症」とも呼ばれる危険な病気です。発症すると白血球が減少し、食欲不振、嘔吐、下痢などの症状が現れます。

伝染力が強く、特に子猫は重症化しやすく、急死してしまうこともあります。

猫白血病ウイルス感染症(FeLV)

感染初期には発熱、元気や食欲の低下、リンパ節の腫れなどの症状が見られます。この時期に免疫が働けばウイルスを体内から排除できる場合もありますが、排除されなかった場合は持続感染となります。

感染は、感染猫との接触(グルーミングやケンカなど)を通じて広がります。感染後、3年以内に80%が死亡するという報告もあります。

持続感染の場合、貧血(歯茎が白くなる)や口内炎のほか、免疫機能の低下によって、通常は病気を引き起こさないような病原体に感染してしまうことがあります(これを日和見感染といいます)。

さらに、白血病やリンパ腫の原因となることがあり、根治する治療法がないのが現状です。

猫エイズ(猫免疫不全ウイルス感染症 / FIV)

猫免疫不全ウイルス(FIV)の感染が原因で、免疫力が低下し、口内炎やリンパ節の腫れなど様々な症状が見られます。

感染は主に感染猫との接触(ケンカや交尾など)を通じて広がり、特に唾液を介してうつることが多いとされています。

感染後、症状が出ない潜伏期間が数年から10年以上続くこともありますが、病態が進行して「エイズ期」に入ると免疫機能が大幅に低下し、数か月で命に関わる状態になることがあります。残念ながら、根治する治療法はありません。

接種時期とスケジュール

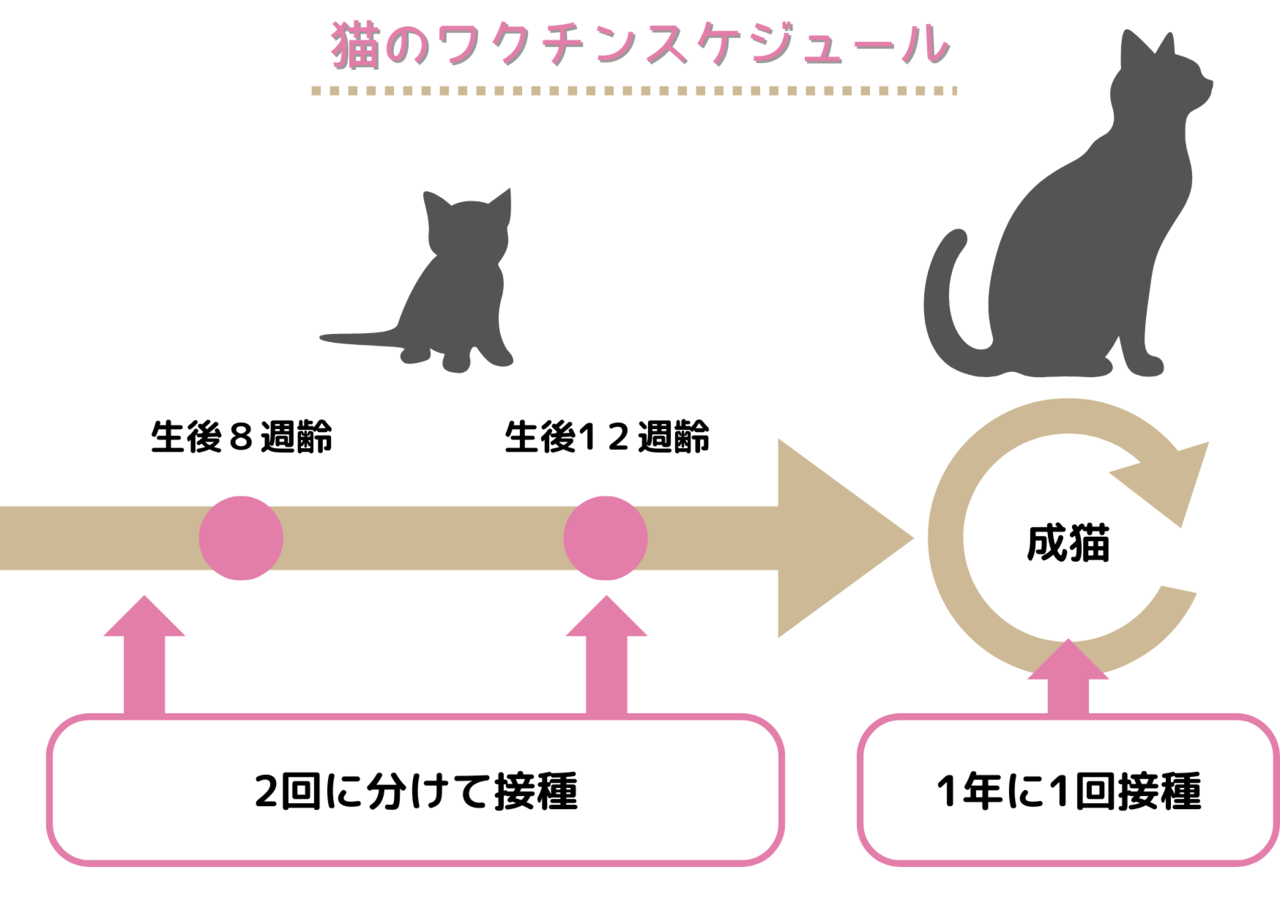

猫のワクチン接種スケジュールは、犬と同じように子猫と成猫で異なります。特に子猫の場合、免疫をしっかりつけるために数回の接種が必要です。

1回目の接種後は、4週間ほど間隔を空けて2回目の追加接種を行うことが推奨されています。

子猫の場合(または成猫が初めて接種する場合)

・1回目:生後8週齢

・2回目:生後12週齢

2回目の接種を完了してから、しっかりと免疫がつくまで1~2週間かかります。それまでは感染リスクを避けるために、外出や他の猫との接触を控えるようにしましょう。

成猫の場合

成猫の場合は、年1回の接種で免疫を保つことができますが、生活環境や健康状態によって接種間隔が異なる場合もあります。

特に持病がある猫や高齢の猫の場合は、ワクチン接種にあたって特別な配慮が必要になることがありますので、かかりつけの獣医師と相談しながら愛猫に合ったスケジュールを決めていきましょう。

ワクチン選びのポイント

愛猫の生活環境に合わせて、適切なワクチンを選ぶことが大切です。室内で生活している猫と、外へ出かける機会が多い猫では、必要なワクチンの種類が異なります。

室内飼いの場合

基本的に家の中で過ごしている猫ちゃんには、3種混合ワクチンのコアワクチンで十分とされています。これらのワクチンは、命に関わる感染症を予防するために必要な重要なものです。

室内飼いの猫でも病気のリスクをゼロにすることは難しいため、忘れずに接種しましょう。

外へ出かける機会が多い場合

散歩や外出の機会が多い猫や、多頭飼いで他の猫との接触がある場合には、猫白血病ウイルス感染症の予防ができる4~5種混合ワクチンの接種がおすすめです。

このワクチンには、クラミジア病の予防も含まれており、外での接触による感染リスクを軽減できます。

獣医師からのアドバイス

感染症をしっかり予防するためには、定期的なワクチン接種が欠かせません。特に、子猫と成猫では接種回数が異なるため注意が必要です。

接種スケジュールや、高齢猫へのワクチン接種についてわからないことがあれば、ぜひかかりつけの獣医師に相談してみましょう。

また、ワクチン接種後は稀にアレルギー反応が起こることがあります。症状として、顔が腫れたり、呼吸が苦しくなったりすることがありますが、命に関わる場合もあるため注意が必要です。

万が一、アレルギー反応が出てもすぐに獣医師が対応できるため、接種後は30分ほど院内で様子を見ることをおすすめします。

まとめ

定期的なワクチン接種は、愛猫の健康を守るために欠かせない大切なケアです。愛猫が元気で健やかに過ごせるよう、スケジュールを確認して適切に接種を行いましょう。

ワクチン接種についてのご相談やご予約は、いつでもお気軽に当院までご連絡ください。

神奈川県相模原市を中心に大切なご家族の診療を行う

かやま動物病院