猫が毛玉を吐くのは異常?|正常との違いや対策をわかりやすく解説

2025年9月

突然、猫がうずくまり『ケコッ、ケコッ…』と音を立てたかと思ったら、毛の塊を吐いた。

そんなとき、「これって普通のこと?病院に連れて行った方がいいのかな…」と不安になったことはありませんか?

猫が毛玉を吐くのは、毛づくろい(グルーミング)によって飲み込んだ毛が体内にたまり、吐き出すことで排出する自然な行動です。

とはいえ、吐く頻度や様子によっては、病気のサインであることもあります。

今回は、猫が毛玉を吐く行動について、どこまでが「正常」な範囲なのか、日常でできる予防やケアの方法などを、わかりやすくご紹介していきます。

そもそもなぜ毛玉を吐くの?|猫の体の仕組みと自然な行動

猫の舌には「糸状乳頭(しじょうにゅうとう)」と呼ばれるザラザラとした突起があり、この構造によって、毛づくろい(グルーミング)の際に抜け毛が舌に引っかかりやすくなっています。

そのため、毛づくろいをするたびに抜け毛を自然と飲み込んでしまうのですが、本来であれば、こうして飲み込んだ毛は便と一緒に体の外へ排出される仕組みになっています。

しかし、以下のような状況では、飲み込んだ毛がうまく排出されず、胃の中にたまりやすくなることがあります。

- 長毛種の猫(毛の量が多く、抜け毛も多い)

- 春や秋の換毛期で抜け毛が増える時期

- 毛づくろいの頻度が多い、または過剰グルーミングの傾向がある場合

こうした場合には、胃にたまった毛が「毛玉」となり、吐き出して体の外に出そうとします。

そのため、健康な猫でも毛玉を吐くのは自然な行動のひとつであり、特に換毛期や季節の変わり目に1回吐いた程度であれば、過度に心配する必要はありません。

皮膚に痒みが起こるような疾患(アレルギー性皮膚炎・ノミ寄生など)や心因性の過剰なグルーミングなど飲み込む毛の量が増えるような疾患もあるので注意が必要です。

毛玉の吐き方チェック|正常と異常の違いはここ!

猫が毛玉を吐くのは自然なこととはいえ、「吐く頻度」や「吐き方」には注意が必要です。

例えば、換毛期ではない時期の短毛種であれば月に1〜2回ほど、換毛期や長毛種であれば週に1〜2回ほど毛玉を吐くことも、一般的には正常な範囲と考えられます。

吐いたあとは元気で食欲もあり、他に異常が見られない場合は、ほとんど心配はいりません。

しかし、次のような様子が見られる場合には注意が必要です。

- 吐く回数が急に増えた

- 食べた直後に毎回吐く

- 吐きたそうな仕草を繰り返すが、実際には吐けない

- 便が出ない/少ない

- 吐いたあとに元気がない/食欲が落ちている

こうした症状が続くと、体内に毛がたまりすぎて「毛球症(もうきゅうしょう)」と呼ばれる状態に進行してしまう可能性があります。

<毛球症とは?>

毛球症とは、毛が胃や腸に詰まり、正常に排出されなくなってしまう状態です。

ひどくなると嘔吐、便秘、食欲不振、体重減少などの症状が見られ、放置すると腸閉塞を引き起こし、命に関わることもあります。

毛球がごく小さい場合には嘔吐、もしくは自然と便として排泄されるのを待ちます。より排泄しやすくするためにフードやサプリメント、消化管運動改善薬を使用する場合もあります。

毛球のサイズがある程度大きくなり、消化管を完全閉塞もしくは不完全閉塞させている場合には自力で排泄することが不可能になるため、内視鏡摘出や開腹手術による物理的除去が必要となるケースもあります。

また、実際には毛玉ではなく、胃炎や膵炎、消化管腫瘍などの病気が原因で吐いている場合もあります。

「毛玉だと思っていたら、別の病気だった」というケースもあるため、明らかに様子がおかしいと感じたときは、早めに動物病院を受診することをおすすめします。

猫草ってあげていいの?|自然派ケアの落とし穴も

毛玉のケアとして「猫草」を取り入れている飼い主様もいらっしゃるかと思います。

確かに、猫草を食べることで胃にたまった毛を吐き出しやすくする働きは期待できますが、「猫草=安全」と思い込むのは少し注意が必要です。

猫草には以下のような気をつけたいポイントがあります。

- すべての猫に猫草が合うとは限らない

- 猫草によって嘔吐が促されすぎると、かえって胃に負担がかかることがある

- 中には、猫草を食べすぎて嘔吐を繰り返してしまう猫もいる

このように、猫草は体質や食べ方によっては逆効果になってしまうこともあるため、「自然なものだから安心」とは言い切れません。

特に、吐く回数が多い場合や、猫草を与えたあとに具合が悪そうに見えるときなどは、一度獣医師にご相談いただくことをおすすめします。

また、猫草以外にも、毛玉ケア用のフードやサプリメントといった選択肢もありますので、愛猫に合った方法を見つけていきましょう。

毛玉対策にできること|ごはん・サプリ・薬でケアしよう

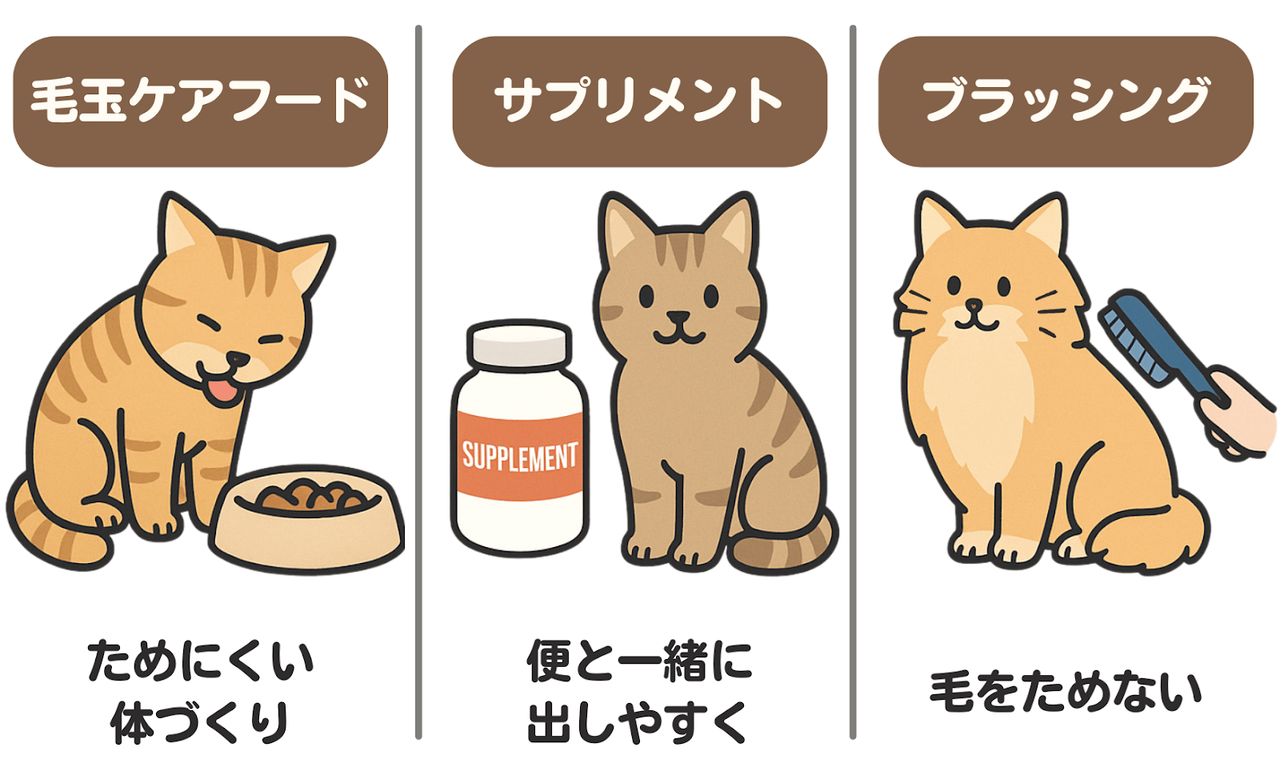

毛玉のケアは、「毛をためないようにすること」と「たまった毛を出しやすくすること」の両方が大切です。

日常の中でできる対策を、無理のない範囲で取り入れていきましょう。

毛玉ケア用フードで「ためにくい体づくり」

毛玉対策に特化したキャットフードには、食物繊維が多く含まれており、飲み込んだ毛を便と一緒に排出しやすくする工夫がされています。

特に長毛種の猫や、換毛期で抜け毛が多い時期には効果的です。

サプリメントで「出しやすく」サポート

ラキサトーン・CAT LAXなどの毛玉ケア用サプリメントは、飲み込んだ毛がスムーズに体外へ排出されるようサポートするための栄養補助食品です。

猫が好む味つけになっているものも多く、毎日のケアに取り入れやすいのが特長です。

上記の毛球症対策フードを好んで食べてくれない場合、サイリウムなどの可溶性食物繊維のサプリメントを併用することもあります。

毎日のブラッシングで「毛をためない」

毛球症の一番の予防は毛球を消化管内に入れないことです。

特に長毛種の猫には、こまめなブラッシングがもっとも基本的な毛玉対策になります。

嫌がる場合には、短時間からスタートして、少しずつ慣らしていくことがポイントです。

ブラシの種類を変えることで、心地よく感じるケースもあります。

その他の原因の治療

猫が過剰にグルーミングをしてしまう場合にはその原因(皮膚疾患や心因性の問題など)を特定し、治療することも重要です。

毛球が上手く便として排出されないような、消化管の基礎疾患(運動障害、炎症、腫瘍、憩室など)が存在する場合もあります。

飼い主様が無理なく続けられるケア方法を選び、愛猫の性格や体質に合った対策を見つけていくことが大切です。

不安な点があれば、獣医師にもお気軽にご相談ください。

まとめ|毛玉も体からのサイン。気づくことが大切です

猫が毛玉を吐くのは、本来は自然な生理現象のひとつですが、頻度が多い、苦しそうに吐く、ほかの症状を伴うなど「いつもと違う様子」があれば、それは単なる毛玉ではないサインかもしれません。

飼い主様が日頃から愛猫の様子をよく観察し、おかしいと思った時点で獣医師に相談することが、健康を守る第一歩となります。

愛猫とともに快適な暮らしを続けるために、ぜひ“毛玉のサイン”にも目を向けてあげてください。

神奈川県相模原市を中心に大切なご家族の診療を行う

かやま動物病院