知らないと怖い犬と猫の肛門腺トラブル|放置リスクと正しいケア方法とは?

2025年8月

「お尻を床にこすりつけるような仕草をしている」「急に肛門のまわりを気にするようになった」

そんな愛犬や愛猫の様子に気づいたことはありませんか?その行動、もしかすると“肛門腺”が関係しているかもしれません。

犬については、トリミングサロンなどで肛門腺を絞ってもらう機会もあるため、存在をご存じの飼い主様は多いかと思います。

しかし実は、猫にも肛門腺があるということは、あまり知られていないかもしれません。

今回は、「肛門腺ってなに?」「どうして溜まるの?」「絞らないとどうなるの?」といった基本的な疑問から、ご家庭でのケアと動物病院での処置の違い、そして猫の肛門腺トラブルに特有の注意点を解説します。

「肛門腺」ってなに?

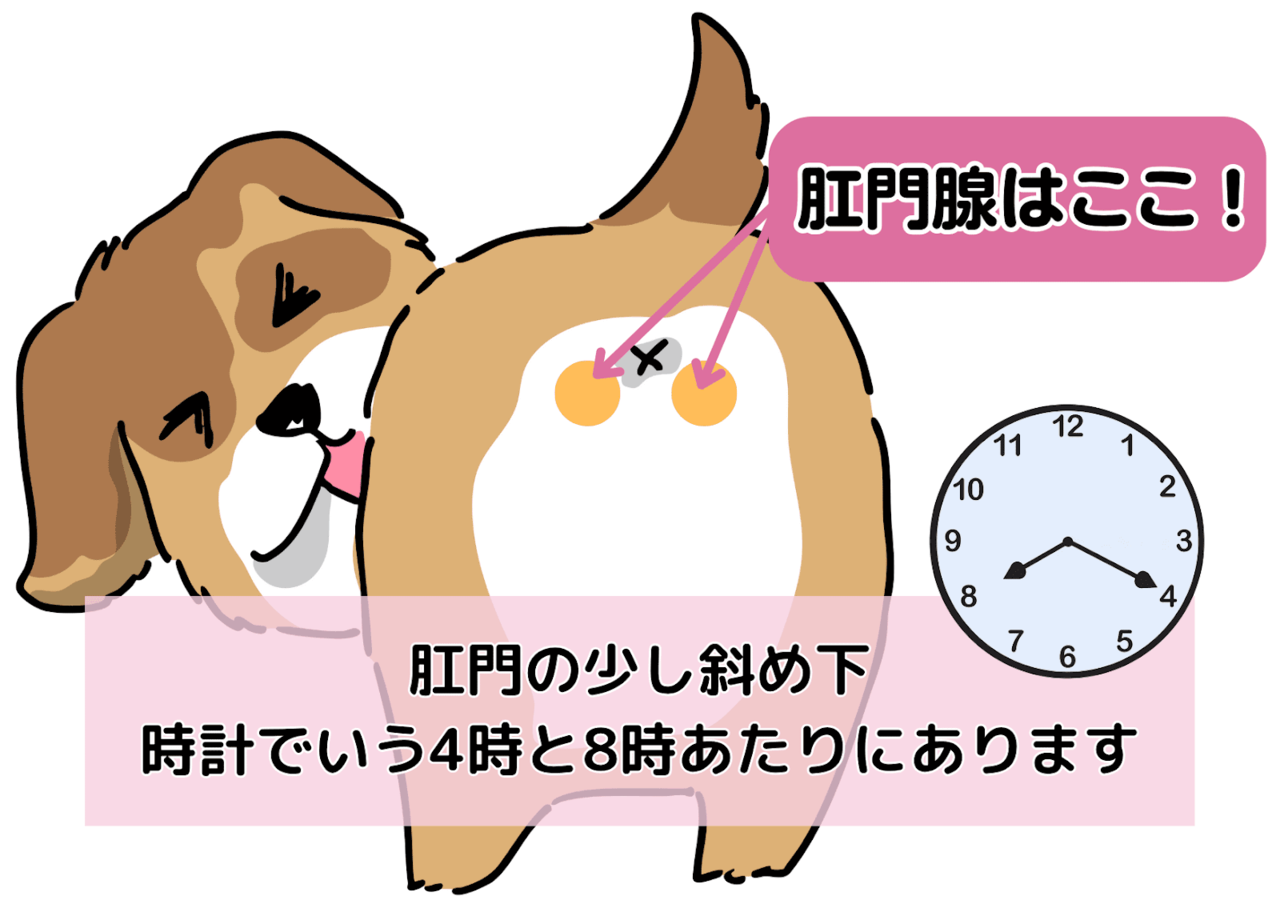

肛門腺(こうもんせん)とは、犬や猫の肛門の左右に一つずつある、小さな分泌腺のことを指します。

肛門の内側には「肛門嚢(こうもんのう)」と呼ばれる袋状の構造があり、その壁にはアポクリン腺や皮脂腺が多数存在しています。

ここから分泌される液体には強いにおいがあり、動物にとっては大切なマーキング(においづけ)の役割を果たしています。つまり、肛門腺は「自分のにおいを伝える」ための、ひとつのコミュニケーション手段でもあるのです。

この肛門腺は、犬や猫だけでなく、ほとんどの食肉類の動物が持っています。たとえば、スカンクやイタチが外敵から身を守るために放つ強烈なにおい(いわゆる「鼬の最後っ屁」)も、実はこの肛門嚢から分泌される成分によるものです。

通常、肛門腺からの分泌液は排便時に肛門にかかる圧力によって自然に体の外へ押し出される仕組みになっています。また、強い恐怖を感じたときや、犬が肛門まわりを舐めたときにも分泌液が排出されることがあります。

しかし、体質や体調、年齢、運動量などさまざまな要因により、うまく排出されずに肛門腺の中に溜まってしまうことがあります。

溜まった分泌物はやがて固くなったり、炎症を起こしたりする原因にもなりますので、定期的なチェックやケアが大切です。

どうして肛門腺が溜まるの?

肛門腺から分泌される液体は、通常であれば排便時などに自然と体外へ排出されますが、以下のようなさまざまな要因によってうまく出せずに溜まってしまうことがあります。

分泌液がドロドロしていて出にくい

体質によって分泌物の粘度が高く、スムーズに排出されにくい場合があります。

排便の力が弱くなっている

下痢や軟便が続いていると、便の圧力が足りず、肛門腺をうまく刺激できなくなります。

運動不足

肛門まわりの筋肉の働きが弱くなり、分泌液を押し出す力が不足してしまいます。

加齢や体質による影響

年齢とともに分泌機能が衰える場合や、もともと肛門腺が溜まりやすい体質の犬や猫もいます。

さらに、肛門嚢の開口部や肛門腺自体が肛門の内側に入り込んでいる体型の場合、分泌物が排出されにくくなることがあります。

特に小型犬や肥満傾向のある犬は、肛門括約筋などの筋力の低下により、肛門腺の分泌物がたまりやすく、うまく出せない傾向があるとされています。

肛門腺絞りはなぜ必要?どうやって行うの?

肛門腺に分泌液が溜まったまま放置してしまうと、時間の経過とともに炎症を起こしたり、場合によっては破裂したりしてしまうことがあります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、肛門腺が溜まりやすい犬や猫には、定期的なケアが必要です。

ご家庭で行う場合には、「外側法(がいそくほう)」という方法が一般的で、肛門の左右に指を添えて外側からゆっくりと押し絞るように分泌液を出すやり方です。

ただし、次のようなケースではご家庭での処置が難しい場合があります。

- 体格が大きく、筋肉の張りが強い

- 神経質で、触られることに強い抵抗を示す

- 肛門まわりに腫れや炎症が見られる

また、無理に絞ろうとすると、痛みや出血を引き起こすことがあるため注意が必要です。

少しでも異常を感じた場合や不安があるときは、無理をせず速やかに動物病院へご相談ください。

病院での肛門腺絞りが安心な理由

動物病院では、より確実な処置を行うために、「内側法(ないそくほう)」という専門的な方法を用いることがあります。

これは、肛門内に指を入れて、内側から肛門腺をしっかりと押し出す方法で、絞り残しが少なく、分泌液を確実に排出できるのが特徴です。

また、動物病院での処置には、次のような大きなメリットがあります。

- 肛門まわりに腫れ・傷・しこりなどがないかを同時にチェックできる

- 分泌液の色やにおい、性状から、異常の早期発見につながる

- 炎症が起きていないかをその場で確認できる

さらに、処置にともなう痛みや出血、感染のリスクも最小限に抑えられます。

放っておくと危険|肛門腺の破裂とは?

肛門腺を長期間放置してしまうと、溜まった分泌物が細菌に感染し、「肛門腺炎」や「肛門嚢(こうもんのう)破裂」といった状態に進行することがあります。

軽度であれば、肛門まわりのかゆみが見られる程度ですが、悪化すると次のような症状が現れることがあります。

- 肛門の横が赤く腫れる

- 腫れた部分に穴が開き、膿や血がにじみ出る

- 強い痛みによって座り方がおかしくなる、触られるのを嫌がる、尾を下げる

- 歩き方がぎこちなくなる(歩行異常)

- 食欲や元気がなくなる

- 肛門部を夢中でなめ回し続ける

放置すればするほど痛みや炎症が広がり、全身の体調にも悪影響が出る可能性があります。

進行してしまった場合には、溜まった膿を出すための切開処置や、抗生剤の投与が必要になることがあります。重度になると手術が必要になるケースもあるため、注意が必要です。

猫にも肛門腺トラブルがあるって知っていますか?

実は、猫にも犬と同じように肛門腺が存在します。

しかし、猫の場合は犬のように定期的なトリミングを行う習慣が少ないため、「肛門腺を絞る」という意識が広まりにくいのが現状です。

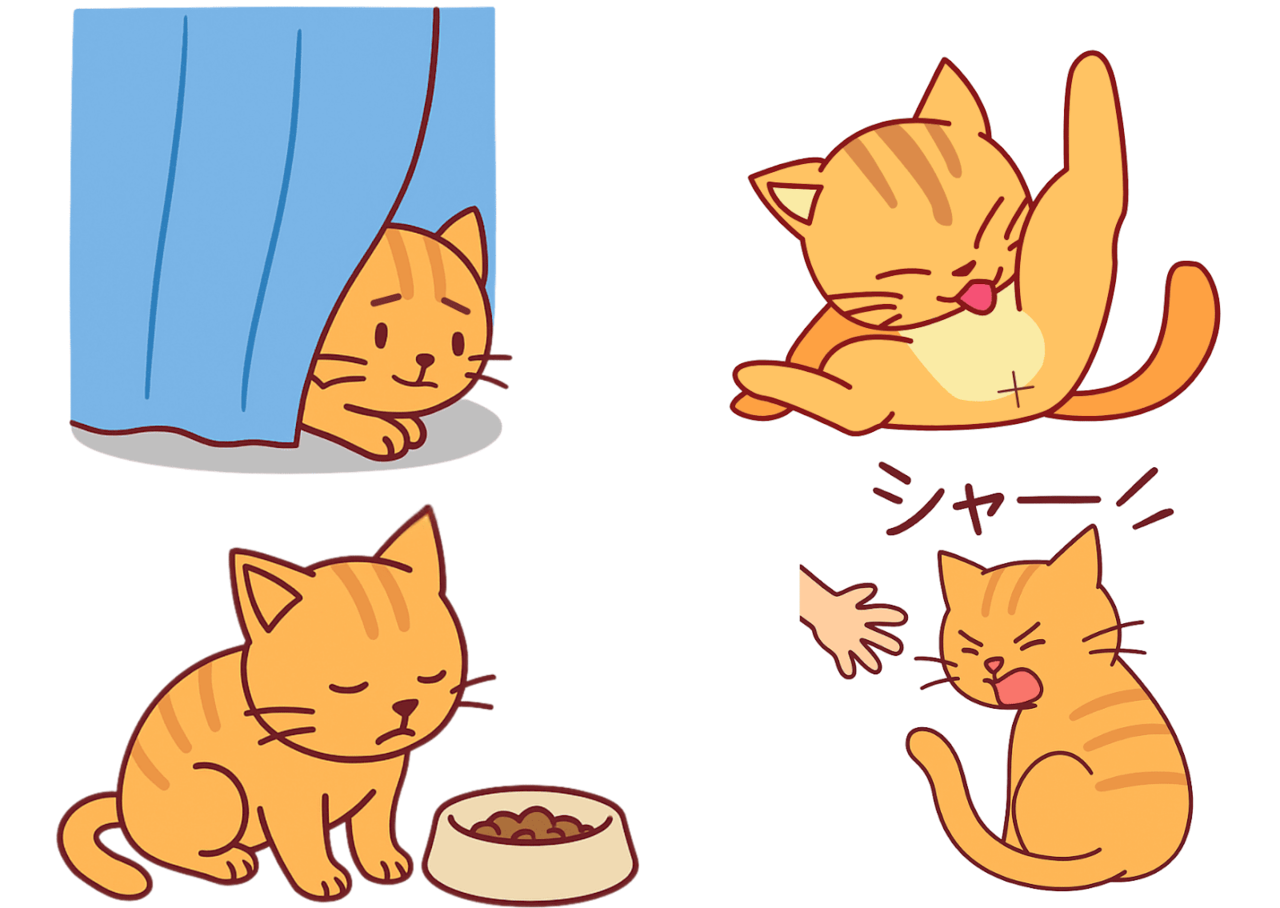

さらに、猫は痛みや不快感を我慢しがちな動物です。

そのため、以下のようなさりげない変化が見られていても、見逃されやすいことがあります。

- 隠れてじっとしていることが増えた

- 触れようとすると唸ったり、嫌がったりする

- 食欲が落ちている

- 肛門まわりをしきりに舐めるようになった

こうした症状が続いているうちに、気づいたときには肛門腺が破裂していたというケースも決して珍しくありません。

特に注意が必要なのは、中高齢の猫や肥満傾向のある猫です。

普段おとなしくしている猫が急に触られるのを嫌がるようになったり、肛門周囲を気にする仕草が増えたりした場合には、早めに動物病院での診察をおすすめします。

まとめ|安全で確実なケアは当院におまかせください

肛門腺は、普段の生活の中ではあまり意識することのない部分かもしれませんが、溜まったまま放っておくと、痛みや炎症などのトラブルにつながり、愛犬・愛猫にとって大きな負担になってしまいます。

特に猫の場合は、肛門腺の存在そのものが知られていないことも多く、症状に気づいたときにはすでに悪化しているということも少なくありません。

当院では経験豊富な獣医師が、できるだけ負担の少ない安全な方法で肛門腺のケアを行っております。

また処置の際には、肛門まわりの皮膚や粘膜の状態も丁寧に確認し、炎症や腫れなどの異常を早期に見つけられるように心がけています。

「最近、お尻をよく気にしているかも」「一度診てもらったほうが安心かもしれない」と、少しでも気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

神奈川県相模原市を中心に大切なご家族の診療を行う

かやま動物病院